oleh: Idrus Shahab, mantan wartawan majalah Tempo

KabarBetawi.id – Ini cerita tentang Jakarta sekitar delapan dasawarsa silam. Ya, tatkala penduduk Jakarta belum lagi mencapai dua juta, trem masih merupakan kendaraan umum yang menghubungkan kampung-kampung yang mulai berubah di sepanjang Kampung Melayu – Tanah Abang – Glodok.

Dan bioskop-bioskop yang terletak di bilangan Mangga Besar dan Krekot memutar film-film yang dibintangi Kim Novak, Ray Rogers atau Elisabeth Taylor (dan Tarzan masih dibintangi Johny Weissmuller).

Hari itu, hari ke-16 setelah Imlek, atau hari kedua setelah Cap Go Meh. Di sebuah rumah di Pasar Lama Mester (kini Jatinegara), ada sebuah meja altar. Persis di seberangnya, tepatnya di depan papan nama dan foto-foto leluhur, para anggota keluarganya yang lebih tua membakar kertas doa dan persembahan. Di atas meja altar, tergeletak lima buah piring berisi aneka rupa kue manis dan buah-buahan, hasil tabungan keluarga selama beberapa bulan. Bahkan di antara asap hio yang semakin pekat, tampak sepasang ikan bandeng terhidang.

Bandeng ibarat ketupat dalam Lebaran: sajian favorit setiap orang yang merayakan Sin Cia atau Tahun Baru, dan –ini juga penting– merupakan persembahan khusus bagi para dewa dan leluhur. Dan mendapatkan bandeng terbaik merupakan buah perjuangan keras. Di tanah Betawi yang baru saja mengalami urbanisasi ini, tak ada tempat yang paling tepat buat memborong bandeng kecuali di Pasar Malam, di Jalan Toko Kaki Tiga, dekat Pancoran, Glodok.

Dalam sebuah cerita pendeknya, sastrawan Betawi Firman Muntaco menangkap sentimen orang yang tengah larut dalam hiruk-pikuk pasar malam itu. “Sincia tinggal dua hari lagi,” begitu ia mengawali ceritanya. Ratusan orang keluar dari sarangnya. Dari Tongkanpan, Jelaking, Roa Malaka, Penjaringan, Tiang Bendera, Pegareman, Pintu Kecil, Jembatan Lima dan sebagainya.

Ucapan Sin Chun Kiong Hie, Chiam Hok Siu bakal rame sedikit tempo lagi. “Duit mengalir tidak mengapa – asal Sincia bisa dicicipi dengan gembira, asal sembahyang samkhay bisa dilakukan dengan khidmat dan lengkap.” Buah-buahan yang mahal dibeli: apel, anggur, lengkeng –mudah-mudahan Cau Kun Kong, tepekong dapur itu mengasih keberkahan sepanjang musim.

Inilah Jakarta di tahun 1930-an ….

Inilah Cap Lak Me atau hari ke-16. Masuk waktu salat asar, rombongan pemain tanjidor dan gambang kromong yang baru menunaikan tugasnya di kelenteng dan rumah orang-orang Tionghoa kaya di Glodok dan Senen, mulai kelihatan di bilangan Mester atau Jatinegara. Kebanyakan berasal dari Bekasi dan Tangerang, mereka menenteng terompet, trombon, basun, tambur, simbal dan alat-alat standar gambang kromong.

Mengutip budayawan Betawi Ridwan Saidi, Koran Tempo pernah menuliskan, “Pada hari-hari di sekitar Cap Go Meh jadwal para musikus Betawi ini ketat luar biasa.” Sepanjang hari ke-13, 14 dan 15, mereka bermain di Glodok. Di wilayah Senen mereka main hari ke-15, dan terakhir di Jatinegara tanggal 16.

Sebelum matahari terbenam mereka mulai memainkan instrumen masing-masing. Namun “sihir” musik yang mereka bawakan baru terasa, ketika hari mulai gelap dan purnama bersinar penuh. Diikuti massa yang terus-menerus ngibing (menari mengikuti langgam musik), dari kelenteng para pemain gambang kromong dan tanjidor bergerak ke jalan raya, lantas bermain di halaman rumah-rumah orang Tionghoa kaya. Angpau dan kue dodol terbaik diperuntukan bagi para pemain.

Inilah pesta rakyat. Spontan, orang Betawi dan orang Tionghoa mengikuti gendang dan tambur, menari bersama, tanpa menghiraukan etnik dan kelas sosial. Pesta rakyat, tentu merupakan sesuatu yang teramat mewah untuk masyarakat yang terkotak-kotak oleh politik identitas. Bahkan oleh rasisme yang mulai masuk gelanggang demokrasi sekarang ini. Semua bergembira, apalagi copet yang sibuk berburu dompet orang-orang yang sedang lengah ini.

Masyarakat kreatif. Ada saja mekanisme sosial-kultural untuk mementahkan politik rasis-diskriminatif pemerintah Hindia Belanda, untuk menghalang-halangi integrasi etnis.

Banyak pelajaran dari era 1930-an ini. Di tingkat elite-pers sendiri, ada tiga serangkai AR Baswedan, dokter Soetomo, dan Liem Koen Hian yang bahu-membahu memerangi rasisme yang menyelinap masuk dalam pencarian identitas nasional pada 1930-an.

Dan para pendiri negeri yang bersemangat anti-rasis, seperti dokter Soetomo, AR Baswedan, dan Liem Koen Hian merupakan contoh yang bukan hanya tepat untuk menegaskan bahwa kemerdekaan merupakan kerja kolektif bangsa yang lintas etnik, tapi juga sebagai teladan.

Apalagi ketiganya kebetulan hidup dalam ruang dan waktu yang sama: manakala kaum progresif negeri sibuk menghimpun kekuatan dan identitas bersama untuk melawan kolonialisme Belanda pada 1930-an. Soetomo, AR Baswedan, dan Liem Koen Hian, masing-masing pernah mengulurkan tangan untuk menolong rekannya, serta membangun persahabatan lintas etnik yang tidak hanya berdampak personal, tapi juga strategis.

Baswedan tidak mungkin lupa kegigihan dokter Soetomo mempertahankan dirinya di harian Soeara Oemoem kala sejumlah kawannya terusik dengan keberadaan seorang peranakan Arab asal Surabaya di media kaum nasionalis. Lulusan Stovia yang kemudian mengilhami Sumpah Pemuda Oktober 1928 itu adalah pemimpin redaksi harian Soeara Oemoem ketika itu.

Tekanan sebagian kalangan nasionalis agar Soetomo membatalkan kebijakan di kantor Soeara Oemoem Surabaya itu lumayan berat, bahkan sampai menimbulkan polemik. Di Batavia, harian kiri Bintang Timoer ikut meramaikannya dengan rangkaian penolakan: Soetomo telah melakukan kesalahan besar dengan memasukkan “bangsa asing” (AR Baswedan, dan Tjoa Tjie Liang, seorang peranakan Tionghoa) ke dalam redaksi media tersebut.

Namun sikap Soetomo sekukuh batu karang: ia tetap bersama AR Baswedan dan Tjoa Tjie Liang di surat kabar itu.

Inilah Indonesia pada 1930-an. Pemerintah kolonialis lewat kebijakan yang menggolongkan warga Hindia Belanda berdasarkan etnik, jelas telah menyemaikan rasisme. Sementara rasisme dalam bentuk lain, seperti stereotip sederhana yang menilai orang keturunan sebagai “liyan” atau the other, atau penggunaan sentimen rasial demi mengkonsolidasi kekuatan sendiri di antara masyarakat yang heterogen itu belum tumpas.

Namun, ketiga tokoh ini (Soetomo, Baswedan dan Liem Koen Hian) yang telah makan garam menghadapi konflik di komunitas etnik masing-masing itu, sepertinya tengah menjalani legasi yang sama. Berhasil membidani kelahiran “Sumpah Pemuda Keturunan Arab”, 4 Oktober 1934 di Semarang, Baswedan sempat menjadi orang yang dibenci sebagian kalangan totok (wulaiti), namun kemudian disayang sebagian besar kaum peranakan.

Sumpah Pemuda Keturunan Arab — menurut istilah resminya “Hari Kesadaran Indonesia – Arab”, menegaskan bahwa Indonesia, dan bukan hadramaut, tanah air mereka. Untuk itu, tak ada jalan, selain meninggalkan kehidupan menyendiri, dan mereka pun harus memenuhi kewajiban terhadap tanah air dan bangsa Indonesia. Satu langkah berani yang menampik kebijakan Indische Staatsregeling yang diskriminatif, sekaligus menegaskan keberpihakan kepada kaum republiken.

Sama seperti Baswedan yang banyak menguras energinya untuk melawan etnosentisme dan egosentrisme di dalam komunitasnya, Liem Koen Hian menghadapi persoalan identitas kelompok yang boleh jadi lebih pelik. Dikenal cerdik dan nekat, Liem Koen Hian sibuk meyakinkan komunitas keturunan Tionghoa yang terpecah-belah untuk melibatkan diri dalam perjuangan melawan penjajah.

Dalam Indonesierschap (warga negara Indonesia)-nya, ia mengangankan komunitas Tionghoa yang terasimilisi dengan baik dalam masyarakat Indonesia. Gagasan yang mendapat penolakan keras kalangan oportunis yang senantiasa memburu kepentingan sendiri, dan para loyalis pro-Belanda di Hindia Belanda.

Di mata Liem, kerja sama dengan pemerintah Belanda tidak membuat posisi mereka disamakan dengan warga kelas satu: orang-orang Eropa dan Belanda. Bergabung dengan pergerakan adalah jalan keluar satu-satunya untuk membangun Indonesia merdeka dan bebas diskriminasi.

Alkisah, di lapangan sepak bola Pasar Turi, Surabaya, dua pemuda, satu bertubuh tinggi besar – bermata sipit, satu lagi tinggi kurus-berhidung mancung bertemu dan berbincang serius. Liem mengajak Baswedan bergabung dalam surat kabar nasionalis yang tengah dipimpinnya Sin Tit Po, dan Baswedan menyambutnya dengan sukacita. Sama-sama berhaluan nasionalis, susunan redaksi di harian Tionghoa yang berbahasa melayu itu sekarang lebih multi-etnik dibanding, misalnya, Soeara Oemoem.

Sementara itu, di lapangan hijau berlangsung pertandingan untuk memprotes diskriminasi federasi klub-klub Eropa terhadap para wartawan kulit berwarna. Liem menyerukan pemboikotan pertandingan federasi, lalu menyelenggarakan pertandingan antar kesebelasan kulit berwarna. Meski harus menghabiskan dua bulan di penjara, Liem dinilai berhasil. Para penonton lebih suka menyaksikan pertandingan kesebelasan kulit berwarna, ketimbang kulit putih. Federasi mengalami rugi besar.

Baswedan banyak belajar dari Liem yang lebih senior dan berpengalaman, baik dalam politik maupun jurnalisme. Namun gaya dan perangai Liem yang tak mengenal kompromi itu acap membuat perjalanan hidupnya tak mulus.

Suatu ketika, terganggu dengan kritik Liem yang semakin tajam, lelaki peranakan kelahiran Banjarmasin ini pun menjadi buronan yang paling dicari oleh tentara pendudukan Jepang. Ia lenyap seperti ditelan bumi. Dan tiada yang tahu bahwa seorang lelaki bertubuh bongsor, bersarung dan berkopiah yang menginap di tempat kediaman AR Baswedan adalah Liem seorang. Untuk sekian lama, Baswedan yang tidak sekonfrontatif Liem menghadapi Jepang itu menyembunyikan pendiri Partai Tionghoa Indonesia itu di rumahnya.

Kejadian demi kejadian besar lantas menimpa bangsa ini. Sidang-sidang BPUPKI, PPKI, bom atom jatuh di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang menyerah, proklamasi 17 Agustus 1945; dan kini Indonesia tidak lagi merebut, tapi mempertahankan kemerdekaan.

Ironis sekali, inilah awal duka yang panjang buat Liem. Negara yang dicintai dan dibayangkan bak keluarga besar yang “hangat” dengan segenap warga ternyata tak sebersahabat itu. Sidang BPUPKI menolak gagasan asimilasi Indonesierschap-nya Liem.

Hubungan Liem dengan negara boleh jadi terbilang personal. Ia yang mengharapkan semua orang Tionghoa di sini secara otomatis jadi warga Indonesia itu tentunya merasa penolakan ini teramat menusuk. Banyak cerita tentang kekecewaan Liem di kemudian hari, tapi itu semua tak mengurangi bahwa ia –bersama Baswedan dan dokter Soetomo– merupakan teladan anti-rasisme dan anti-diskriminasi yang layak dikenang. Terutama di saat-saat rasisme muncul kembali di dunia politik kontemporer kita saat ini.

Ya, sudah saatnya para elite politik meneladani ketegasan tokoh-tokoh di atas melawan rasisme dan diskriminasi di tanah air tercinta ini. Bukankah keberhasilan sebuah demokrasi juga ditentukan oleh kualitas perlindungan Negara terhadap kaum minoritas.

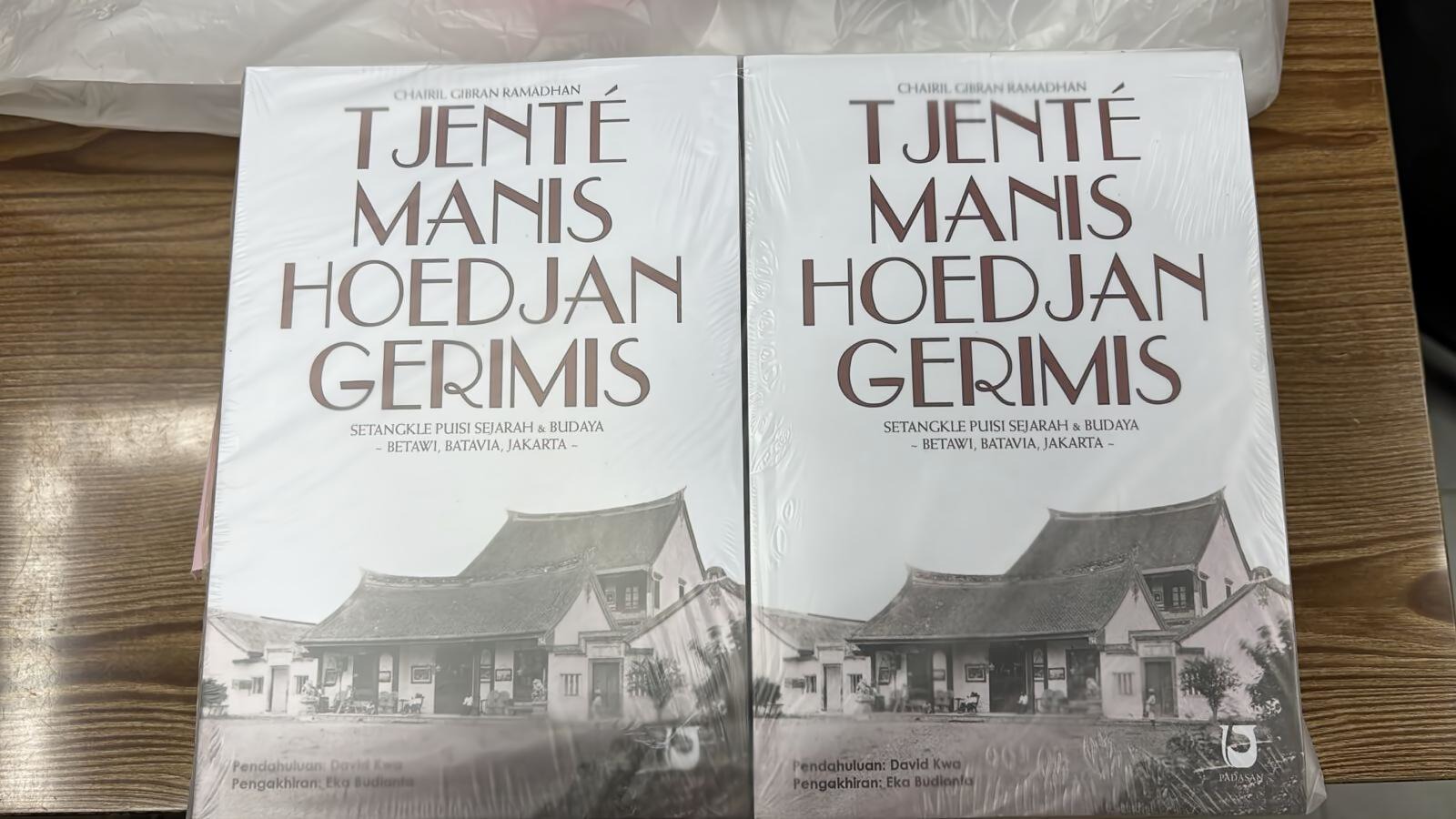

*Tulisan ini disampaikan pada peluncuran buku “Tjente Manis Hoedjan Gerimis: Setangkle Puisi Sejarah & Budaya ~ Betawi, Batavia, Jakarta” karya Chairil Gibran Ramadhan di PDS HB Jassin, TIM Cikini, Jumat (23/1/2026).