KabarBetawi, Jakarta – Perkenankan saya untuk berbicara tentang sejarah, maksudnya setting

sejarah kota ini. Dalam Social World of Batavia, Jean Gelman Taylor menyebutkan, penduduk Batavia, baik orang Asia maupun Eropa, adalah penduduk yang “diimpor”. Semakin hari mereka tumbuh semakin berjarak dari tanah asalnya.

Bukan kebetulan jika Jakarta — yang mewarisi sejarah demografi dan kebudayaan sejak abad ke-17 itu — kemudian jadi nukleus nasionalisme yang bertekad “melupakan” ikatan primordial.

Maka itu, wajarlah bila Jakarta kemudia jadi ruang bagi “Sumpah Pemuda” 1928: “kami…berbangsa satu, berbahasa satu…”

Dalam karya Aman Datuk Madjoindo Si Doel Anak Betawi, si Doel dalam arti tertentu adalah anasir kecil dalam sejarah “melupakan” yang primordial itu. Dia anak Bidaracina yang menjajakan nasi ulam

dari lorong ke lorong, tapi ingin mengubah dirinya dengan masuk sekolah, tak hanya mengaji.

Ada ilustrasi yang sangat menarik. Pada suatu Idul Fitri, dengan bangga — dengan bantuan ibunya — dia mengenakan pakaian padvinder; layaknya orang Belanda. Bukannya bersarung seperti umumnya anak Betawi, dia bercelana pendek. Bukannya berkopiah, dia memakai topi pandu; bukannya bersandal dia bersepatu.

Engkongnya murka dan mengusir cucunya yang datang berhalal bihalal dengan berpakaian Belanda. Kaget dan kecewa berat, si Doel menangis dalam pelukan ibunya.

Dari sini kita tahu di mana buku ini berpihak. Seperti novel-novel Balai Pustaka lain, Si Doel Anak Betawi; yang terbit di tahun 1932 itu mengikuti semangat yang dikumandangkan badan penerbitan

itu dengan melukiskan gelapnya kekolotan.

Aman Datuk Madjoindo adalah agen modernisasi yang didorong oleh “tangan tak terlihat” pemerintah Hindia Belanda.

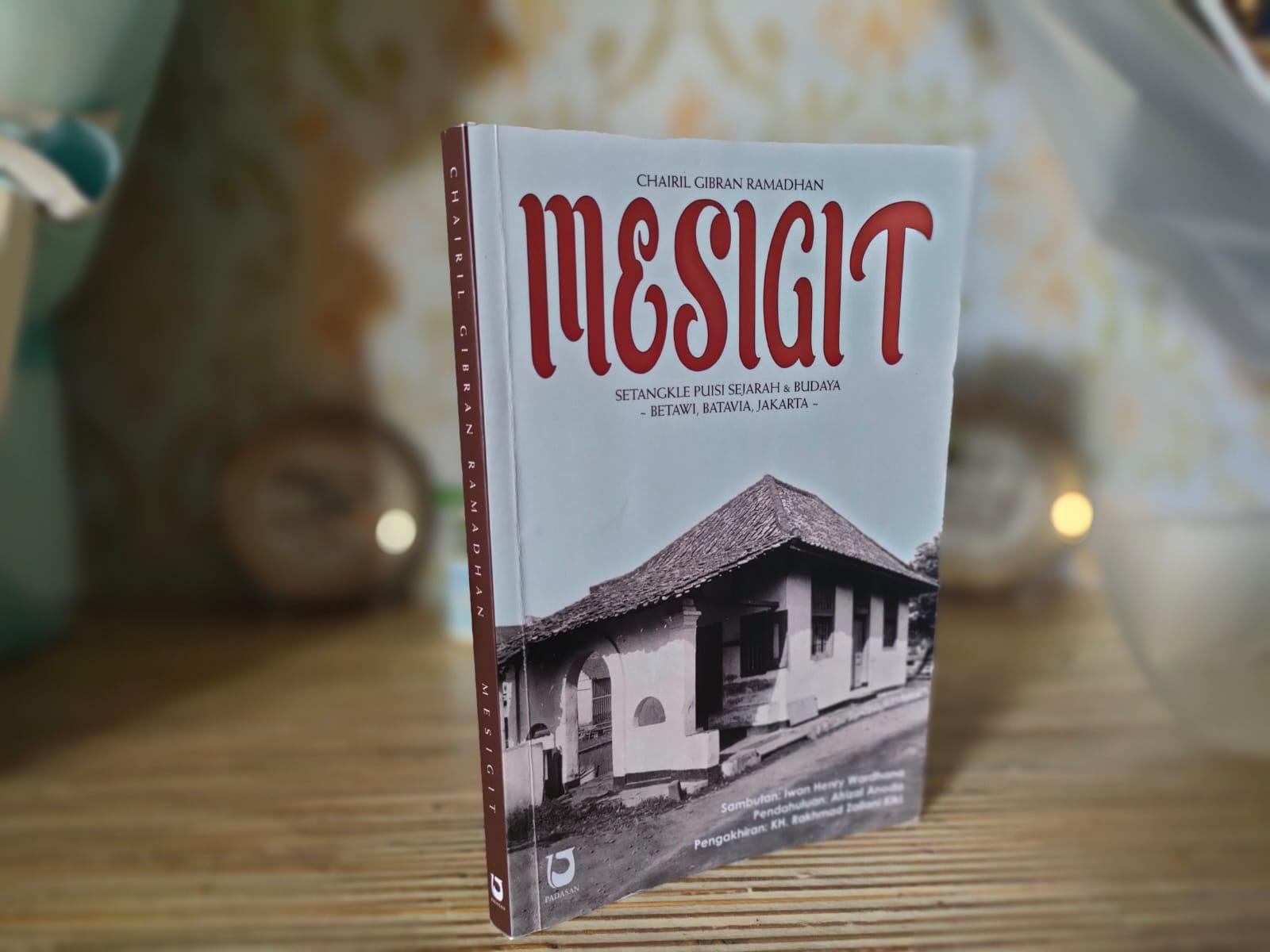

Chairil Gibran Ramadhan (CGR), tentu saja bukanlah Si Doel anak Bidaracina. Dalam Mesigit: Setangkle Puisi Sejarah & Budaya ~ Betawi, Batavia, Jakarta, kumpulan puisinya yang menjadi “saksi” perjalanan sejarah, yang primordial itu tidak pernah mati di tanah Betawi.

Si Mur Jangkung JP Coen memang telah menghancurkan “pusat”, kabupaten dan Masjid Jacatra pada 1619, tapi sejarah kota ini tak pernah lepas dari masjid dan ritual Islam.

Dan CGR juga bukan Aman Datuk Madjoindo yang merupakan bagian dari Balai Pustaka waktu itu. Jakarta di abad 17 dan 18 tetap merupakan melting pot, persinggahan banyak orang dan banyak

bangsa.

Jika Belanda meninggalkan Gereja Immanuel, dan Portugis mewariskan Gereja Sion, hampir setiap tokoh atau kelompok di luar keduanya yang pernah menetap atau singgah di kota ini, meninggalkan

kenang-kenangan berupa masjid. Di sini lah, yang kosmopolit dan primordial hidup berdampingan.

Bertarikh tahun 1630, Mesigit: Setangkle Puisi Sejarah & Budaya ~ Betawi, Batavia, Jakarta bagian satu menyebutkan masjid Al Atiq.

Masjid yang didirikan Sultan Banten Maulana Hasanudin di tepi Sungai Ciliwung, Kampung Melayu. Dulu beratap kayu sirap tapi sekarang sudah tidak lagi, demikian puisi berjudul Al Atiq.

Sedangkan puisi bertarikh 1717 menyebutkan bahwa pasukan Mataram yang pada 1628 menginjakkan kakinya di kota ini juga mendirikan sebuah masjid. Masjid Al Mansur di Kampung Lio, Jembatan Lima. Pendirinya Abdul Muhith, seorang anak bangsawan Mataram yang tiba di tanah ini di suatu subuh, kata CGR dalam puisinya. Ada juga dua makam prajurit Mataram di kompleks masjid, memperkuat penanda kehadiran Mataram di tanah ini.

Puisi Sketsa

Mungkin ini sedikit-banyak juga memperlihatkan karakter masyarakat Betawi pada saat itu yang tak pernah anti-pendatang, anti-imigran, apalagi rasis.

Dan CGR, dengan gaya serta ketekunannya yang istimewa, lalu mencatat semua ini dalam puisi-puisinya mengenai masjid-masjid bersejarah.

CGR mengabadikan muhibah sejarahnya dalam rangkaian puisi yang mendekati bentuk sketsa. Jadi, menurutku bukan puisi esai seperti yang dikatakan oleh seorang kawan. Dikatakan puisi esai mungkin

karena CGR senantiasa membubuhkan catatan kaki dengan penjelasan lengkap dalam tiap-tiap puisinya.

Namun, inilah puisi yang sarat dengan lirisisme yang biasanya absen dalam puisi-puisi esai. Dia

mendekati bentuk coretan sketsa yang menangkap panorama (historis) sejumlah masjid dan rangkaian ritual dalam Islam.

CGR menangkap fenomena atau obyek di hadapannya, menginternalisasikannya, melukiskannya dalam puisi yang berbentuk sketsa. Mungkin tidak obyektif, tapi dia berhak menafsirkan sang obyek menurut hasil pengendapan pikirannya sendiri.

Hasilnya, puisi-puisi dengan lirisisme yang memikat, terdiri dari tiga sampai belasan baris, acapkali sublim, sesekali mengejutkan.

Mengejutkan? Lihat saja puisi berjudul Tasbeh di bagian kedua Mesigit: Setangkle Puisi Sejarah & Budaya ~ Betawi, Batavia, Jakarta yang bertarikh 1974 sebagai contoh.

Sajak yang dibuka dengan lukisan bersahaja: anak-anak pergi mengaji, beriringan di tepi kali kecil, dengan tasbeh gaharu dan juz amma hijau di dekapan, sekonyong-konyong “banting setir”. CGR tiba-tiba berbicara soal kerusuhan pada 1974: “Mobil Jepang dibakar orang di Jakarta Raya,”

katanya menutup puisi.

Peristiwa Malari meletus 15 Januari 1974. Demonstrasi damai antimodal asing (Jepang) itu berakhir dengan sejumlah gedung dan kendaraan dibakar, sejumlah aktivis ditangkap pemerintah Orde Baru.

Ada puisi Tasbeh, Ngaji dan beberapa lainnya yang mengandung surprise seperti ini. Kejutan di penghujung cerita adalah gaya yang dipopulerkan oleh penulis naskah drama dan esais Arthur Miller di

Amerika Serikat pada 1940-1950-an.

Gaya yang pengaruhnya kemudian sangat terasa di kalangan penulis-penyair Indonesia pada 1970-an. Mesigit: Setangkle Puisi Sejarah & Budaya ~ Betawi, Batavia, Jakarta juga menunjukkan CGR seakan-akan seorang highlander –sosok-sosok yang hidup ribuan tahun dalam serial televisi The

Highlander yang diputar pada 1980-an.

Dengan puisinya, dia hinggap dan menyelami era awal kolonial, manakala Jan Pieter Zoon Coen

meletakkan batu pertama untuk menguasai negeri 1619. Dari sejarah kolonial, CGR meneruskan perjalanannya ke setting Betawi yang lebih kontemporer, dari tahun 1940 sampai 1980, dalam bagian kedua bukunya.

CGR bukan hanya “hinggap” di masa-masa tertentu itu, tapi juga berusaha menyelami, bahkan dengan menyesuaikan puisi historisnya dengan langgam beserta ejaan yang berlaku di abad 17, abad 18, abad

19, masa kemerdekaan, dan masa Orde Baru. Dari ejaan Van Ophujsen (1901), ejaan Suwandi (1947), sampai dengan Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (EYD – 1972).

Tidak bisa tidak, harus diakui kegigihan dan ketekunan penulis yang satu ini untuk mengarungi lorong waktu di tanah Betawi ini. Termasuk ketekunannya yang luar biasa menuliskan rangkaian

catatan kaki secara jelas dan jernih.

Akhirulkalam, saya hanya ingin mengatakan bahwa apa yang saya sampaikan di atas bukanlah satu-satunya “kebenaran” dalam menilai buku kumpulan puisi di atas. Saya sendiri seorang yang masih belajar. Saya wartawan. Di mata saya, seorang wartawan adalah mahasiswa seumur hidup. Dia tak pernah lulus. Begitu ia merasa lulus, dia telah menjadi seorang pejabat dengan otoritas tanpa cacat.

Tabek srenta hormat

Penulis: Idrus F Shahab (mantan wartawan TEMPO)